laut.de-Kritik

Das Gegenteil von Antidepressiva.

Review von Mirco LeierEs ist vier Uhr nachts, ich liege seit Stunden wach und starre meine Decke an. Im Hintergrund wiederholt eine müde Männerstimme endlos das Wort "Arrowheads". Er klingt so müde wie ich. Wenn ich doch nur einschlafen könnte. Was will er mir damit eigentlich sagen? Ist es nicht egal? Ist nicht alles egal? Ich versuche, das Wettrennen gegen den Sonnenaufgang zu gewinnen und in unruhigen Schlaf abzudriften, ehe die ersten gleißenden Strahlen die Dunkelheit in meinem muffigen Zimmer durchschneiden. Vergebens. Widerwillig bade ich im Licht, ertrinke förmlich darin. Aus meinen billigen Logitech Lautsprechern ertönt mittlerweile nur noch ein sanftes Surren. Ich weine kurz, dann schlafe ich ein.

Man muss nicht selbst eine depressive Episode in seinem Leben mitgemacht haben, um Zugang zu "Deathconsciousness" zu finden, aber es hilft sicherlich. Der Name der Band Have A Nice Life, die mit diesem Album 2008 still und heimlich im Niemandsland des Internets ihre musikalische Karriere begann, wirkt angesichts ihrer Musik wie Galgenhumor. Schön ist nur wenig an den Geschichten und Gefühlen, die Dan Barrett und Tim Macuga in ihrer Musik aufarbeiten. Wirklich explizit traurig klingt die Musik auf "Deathconsciousness" jedoch auch nicht, sie kommt vielmehr einem schwarzen Loch gleich, einem Vakuum, das im emotionalen Zentrum des Hirns die Stummtaste drückt, das einem stumpfe Melancholie mit dem Gewicht eines Zweitonners auf die Brust drückt, musikgewordenes Nichts-mehr-fühlen-können, ein tiefer Atemzug an der Klippe.

Das Album lässt sich in zwei Teile unterteilen. Die erste Hälfte von der Band als "The Plow That Broke The Plains" betitelt, in Referenz an einen Dokumentarfilm über die Ausbeutung des amerikanischen Farmlands nach dem Bürgerkrieg, arbeitet anhand einer Reihe historischer Verweise ein nihilistisches Weltbild auf. Das Gegenstück dazu findet sich in "The Future", das trotz des vorne schauenden Titels nur bedingt optimistischer daherkommt. Geht es nach Have A Nice Life, hält die Zukunft in allererster Linie noch mehr Schmerz bereit. Der Tod erlöst mehr, als er zerstört.

Das Album eröffnet mit einem achtminütigen, verträumten Ambient-Monster, das in seiner fast mystischen Erhabenheit noch nicht vermuten lässt, wohin die Reise im weiteren Verlauf führen könnte, doch schon der erste Anschlag des Basses auf "Bloodhail" saugt einem förmlich die Lebensenergie aus den Fingern und malt den Himmel schwarz. "And I'm watching all the stars burn out / Trying to pretend that I care": Der Shoegaze-Song klingt nach Erschöpfung, nach dem Gefühl, von der eigenen Erwartungshaltung erdrückt zu werden und etabliert doch inmitten seiner Selbstaufgabe und Indifferenz eine wunderschöne, erhabene Melodie, die den Dämonen im eigenen Kopf eine versöhnende Hand hinhält. Schon der nächste Song legt jedoch nahe, dass diese Annäherung erfolglos bleibt.

"The Big Gloom", das Barrett in einem Interview mit Noisey als den Song benannte, der ihn heute noch emotional am härtesten trifft, beschwört über seine acht Minuten eine apokalyptische, karge Klanglandschaft. Der Sänger klingt entfernt, begraben unter den Drums, die unentwegt in den Abgrund marschieren. An manchen Stellen legt sich ein Streicher wie eine Decke um ihn, die er jedoch jedes mal aufs Neue wieder wegschlägt. Es weckt Bilder von kalten Badezimmerböden, von zu hellem Licht, von leeren Augen, von Gedanken an das Ende.

Als das Album erstmals das Licht der Welt erblickte, stieß es auf wenig Resonanz. Sowohl seitens Hörer*innen als auch Kritiker*innen. Doch die Sprache, die Have A Nice Life mit diesem Album sprechen, ist eine, die im Internet für viele zum Grundvokabular gehört, und so dauerte es nicht lange, bis "Deathconscioussness" in Musikforen und Imageboards ein treues Publikum fand, dem Barrett mit seinem müden Wehklagen aus der Seele sprach. Bis heute stolpert man in jeder Kommentarspalte eines Songs aus diesem Album über zutiefst bewegende Geschichte von Menschen, die in diesen schlecht abgemischten Arrangements einen Leidensbegleiter fanden, auf den sie selbst Jahre, nachdem sie diesen düsteren Ort verlassen haben, noch voller Verbindlichkeit und Liebe zurückblicken.

Dieser Zugang ist sicherlich der offensichtlichste, doch die Begeisterung für diese LP hört nach dem ersten Einnehmen der Antidepressiva nicht schlagartig auf. Dafür klingt es einfach schlichtweg viel zu großartig. Das Duo arbeitet ihre Tristesse mit einer einzigartig kreativen Mischung aus Post-Punk, Dream-Pop, Shoegaze und Post-Rock auf, die ebenso Godspeed You! Black Emperor mit My Bloody Valentine wie auch Beach House mit Swans in einer kalten, trostlosen Zeremonie verheiratet, die so einzigartig und abwechslungsreich tönt, dass bis heute kaum einem Album gelang, diese Spannbreite in dieser emotionalen Intensität zu reproduzieren.

Das gerät gerade deshalb so unglaublich eindrucksvoll, weil Barrett und Macuga das Album über eine Spanne von fünf Jahren mit einem Budget von weniger als 1.000 Dollar aufnahmen. Als Mikrofon musste eines herhalten, das in Barretts Laptops integriert war, die Master-Aufnahmen gingen verloren, das Album tönt stellenweise amateurhaft abgemischt und dennoch oder gerade deshalb könnte "Deathconsiousness" kaum fertiger und runder klingen. Das Album nahm sich nie vor, Genregrenzen neu auszuloten oder ein besonderes Publikum anzusprechen, es ist eine Momentaufnahme zweier Menschen, die einer düsteren und einsamen Episode in ihrem Leben ein Sprachrohr geben wollten und damit unbewusst einer ganzen Generation aus der Seele sprachen. Sowohl was den Inhalt als auch den Ansatz des Musikmachens angeht. Mehr DIY als "Deathconsciousness" geht nämlich kaum.

Die Titel der Songs "Waiting For Black Metal Records To Come In The Mail" und "Holy Fucking Shit: 40.000" lassen mit ihren Titeln den absurden Humor aufblitzen, den Barrett und Tim ihrer eigenen Misere abgewinnen können. In die Musik springt dieser Witz jedoch nicht über, denn selbst wenn die Songs Warhammer 40.000 oder Terminator referenzieren, bleiben sie im Kern zutiefst betrübte Schilderungen mentaler Qualen. Eine Änderung, die sich jedoch bemerkbar macht, findet sich in den Gitarren, die deutlich präsenter im Klangbild auftauchen. Durch "Black Metal Records" jagt ein waschechtes Rock-Riff, und auf "Holy Fucking Shit" geht ein Sample des "Da Da Da"-Casio Presets in eine schwarze Wolke aus Lärm über, die das Fassen eines klaren Gedankens verbietet und das unaufhörliche Krisselbild eines depressiven Hirns hörbar macht.

Auf "Deep, Deep" drängeln sich sogar fast schon tanzbare Synthesizer an die Front, die versuchen dem rotzigen Riff, das den Song dominiert, die Stirn zu bieten. Das resultiert in einem zunehmend an Aggression gewinnenden Duell, das die Einsamkeit der Band ins Wütende kippen lässt. Mit jeder Wiederholung des Refrains und der Phrase "Jesus Christ, why is love so lonely" wächst die Taubheit und Wut in Barretts Bauch, als würde er am Versuch verzweifeln, eine Antwort auf diese Frage zu finden.

Diese bleibt final aus, und so kippt dieses Gefühl auf "I Don't Love" in völlige Resignation. Mit den Worten "I don't want to live like this anymore" stößt die Band in die finstersten Ecken ihrer Psyche vor. Die Drums klingen, als hätte man sie ihrer Lebensenergie beraubt, im Hintergrund rauscht ein auditiver Schneesturm, der die klagenden Stimmen der Band verschleiert, die Müdigkeit schleicht sich wieder schlagartig in den Körper, die Beine schwer wie Blei, auch den Synthesizern ist nicht mehr nach Tanzen zumute.

All das kulminiert im finalen "Earthmover", einem Song, der bis ins Mark geht. Über elf Minuten bildet das Duo ein müdes Crescendo, das das Leiden allmächtiger Golems schildert, die über die Erde ziehen und alles in ihrem Sichtfeld dem Erdboden gleichmachen. Müdes Folk-Gezupfe und choraler Gesang fließen in scheppernde Drums und wummernde Synths über, ehe Have A Nice Life auch das Soundbild einstampfen und neben Barretts entfernter Stimme nur ein einzelner Akkord über das instrumentale Brachland fegt. Das Leben dieser destruktiven Kreaturen und hier zwängt sich der Vergleich zum Menschen nahezu auf, hat seinen Bruchpunkt erreicht.

"And when their earthen mouths will open up / And just what words will come out but / 'We wish we were dead'": Es hallt ein letztes Stoßgebet durch das Nirvana, vier Noten auf dem Keyboard, dann bricht die Welt in sich zusammen. Ein dröhnender Bass-Drop, ein Bulldozer aus Sound, aus Riff, Krach und Feedback flutet sämtliche Nervenfasern, setzt die Synapsen unter Starkstrom, hackt die Tränendrüsen mit dem Metzgermesser auf, zerschmettert den Regler im emotionalen Zentrum mit dem Vorschlaghammer. Endlich, nach über einer Stunde erlauben uns Have A Nice Life einen Gefühlsausbruch.

Der kommt so unerwartet, so überwältigend, dass der Körper gar nicht weiß, wie er darauf reagieren soll. Dieses Gefühl, das sich da breit macht, ist etwas, dem sich die LP vorher rigoros verweigerte, nämlich Lebendigkeit. Man fühlt sich am Leben, wenn diese wunderschöne Krach-Lawine über einen hereinbricht, man spürt seinen Körper wieder. Egal ob die Tränen-Dämme brechen, oder man zum Outro wild durchs Zimmer hüpft, dieses Album verweigert sich am Ende der Hoffnungslosigkeit und macht es sich erfolgreich zum Mission Statement, uns das zu verstehen zu geben. Das Leben mag trostlos sein, aber es hält immer wieder auch Momente wie diese bereit. Wunderschöne, emotionale Leuchtfeuer, die, wenn auch nur für wenige Momente, alles andere vergessen machen. Alleine deshalb darf Aufgeben schlichtweg keine Option sein.

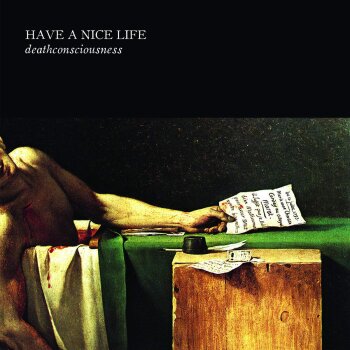

Es ist zehn Uhr Abend, ich klettere hundemüde ins Bett. Draußen auf dem Fensterbrett liegt erster Schnee. Von der Wand starrt mich der Abschiedsbrief eines ausblutenden Jean-Paul Marat an. Jeden Winter, mit jedem kürzer werdenden Tag, muss ich öfter an die Musik denken, die sich dahinter versteckt. Ich setze meine Kopfhörer auf, lausche Dan Barretts müder Stimme und mir fällt auf, dass ich eigentlich immer noch nicht weiß, wieso er von "Arrowheads" singt. Ich muss schmunzeln und mache eine mentale Notiz, es morgen nachzuschlagen. Bevor der Song zu Ende ist, schlafe ich tief und fest.

In der Rubrik "Meilensteine" stellen wir Albumklassiker vor, die die Musikgeschichte oder zumindest unser Leben nachhaltig verändert haben. Unabhängig von Genre-Zuordnungen soll es sich um Platten handeln, die jeder Musikfan gehört haben muss.

3 Kommentare mit einer Antwort

Vor Jahren hat irgend ein wilder Algorithmus das Album mir beim Staubsaugen in meine Anlage gespühlt.

Ich war kurz verwirrt, habe den Staubsauger ausgeschaltet und dann einfach nur noch hingelegt.

Es war absolut überwältigend.

Danke für den Stein!

ok. ich habe dieses album von einer only fans borderlinerin,der ich auf instagram folge und die das mal gelinked hat. trotzdem sehr geiles album

Dieser Kommentar wurde vor einem Jahr durch den Autor entfernt.

Verdientester Stein seit Ionen.