laut.de-Kritik

Venedig sehen und sterben.

Review von Eberhard DoblerWie packt man die Rezension einer Phoenix-Platte an? Die Frage stellt sich durchaus, tüfteln die Franzosen in der Regel jahrelang, bis sie ein Album mit genau 10 Tracks auf den Weg bringen. Sie denken sich was dabei, und so gerät jede Platte zu einem eigenständigen Kapitel - ohne, dass die Band je eine 180-Grad-Wende im Sound hingelegt hätte.

Mit der Grammy-Platte "Wolfgang Amadeus Phoenix" (2009) erreichte der smarte Vierer aus Versailles den bis dato kommerziellen Peak. Sänger Thomas Mars bezeichnete die Leadsingle "1901" jüngst in einem Spin-Artikel als den größten Hit der Band. Mit dem Nachfolger "Bankrupt!" (2013) hatten Phoenix also durchaus etwas zu verlieren.

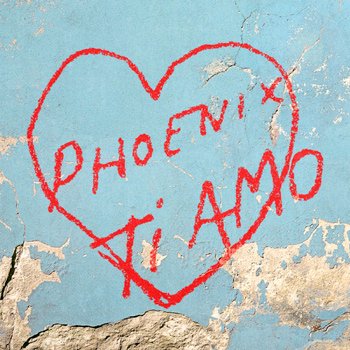

Damals wählten sie als Antwort das Experiment, sie reizten ihr Repertoire gewissermaßen aus: Die Sounds kamen teils extremer, die Arrangements komplexer. Vieles klang deutlich 80er-motiviert. Album Nummer sechs, "Ti Amo", setzt genau dort an: Die 80er rücken noch konsequenter ins Zentrum - wenn auch vor dem Hintergrund einer anderen Idee.

Musikalisch u.a. von der Italo-Disco inspiriert, sollte eine romantische Vorstellung von Italien zum Leitmotiv werden. Im Video zu "Goodbye Soleil" lässt sich diese Vision nachsehen: Erinnerungen an Italien-Urlaube werden wach - die scheinbar endlosen Sommer an den Stränden des Mittelmeers, Softeis inklusive. Venedig sehen und sterben, kommt in den Sinn. Oder doch lieber San Remo und die ewige Stadt Rom?

Eine verträumt elektronische Soundlandschaft ist nach einer der berühmtesten Straßen Roms benannt: "Via Veneto", Fellinis Film "La Dolce Vita" spielt dort - in diesem Kontext durchaus als Symbol für ein verlorenes Paradies in harten Zeiten zu verstehen. Dass die beiden Gitarristen, das Brüderpaar Laurent Brancowitz und Christian Mazzalai, Halb-Italiener sind, verpasst der Schwelgerei dann fast wieder einen realistischen Unterton.

In diesem Sinne fahren Phoenix die Komplexität der Arrangements wieder herunter, sie gehen zurückhaltender, auch simpler zu Werke. Die Drumprogrammierungen fallen abgespeckter aus, die Rhythmen pulsieren mehr aufs Wesentliche reduziert. Man hört das bereits im kompakten Beat/Bass-Intro des Titeltracks. Der schnelle, starke und percussionlastige Indiepop-Tanzfeger "Ti Amo" und später "Fleur De Lys" zitieren besagte Italo-Disco wohl am konsequentesten.

Denn Phoenix wollten auch wieder tanzbarer werden, gaben sie zu Protokoll. Die Platte soll die Fans emotionaler und körperbetonter ansprechen als noch der im Verhältnis experimentell ausgefallene Vorgänger. Rhythmusorientiert und recht basslastig kommt so die erste, voluminös pumpende Single "J-Boy" daher. Was Tanzbarkeit angeht, hätte die Platte ein, zwei Lieder mit höherer BPM-Schlagzahl mehr auf jeden Fall vertragen - entspanntes Midtempo dominiert ansonsten.

Auch bei "J-Boy" erweist sich der dazugehörige Videoclip als recht aufschlussreich: Im Intro kündigen die fiktiven Hosts einer 80er-Musikshow die Franzosen mit einer Aufzählung anderer Stars als Referenz an: Prince, Beatles, Velvet Underground, Serge Gainsbourg oder Kraftwerk. Klar, Phoenix sind natürlich mehr als Italio-Disco, sie bleiben stets auch Phoenix, wie man sie kennt und mag.

Das melodiöse "Tuttifrutti", der heimliche Pophit der Platte, erinnert gleichwohl ans Jackson-Jahrzehnt, wenn auch in Gestalt eines modernen retro-eskapistischen Dreampops. Zuweilen kommt auch der softe House-Pop-Ansatz in den Sinn, den Daft Punk auf ihrem zweiten Album zelebrieren - am Ende von "Fior Di Latte" landen wir wieder im guten alten Frankreich: Filterhouse ist kurz zu hören. Dazu zählen auch die barock anmutenden Synthie-Arpeggios, die regelmäßig auftauchen (etwa "Lovelife").

Thomas Mars singt diesmal auf englisch, italienisch und französisch, was ein Novum darstellt. Dazu sind seine Vocals fast immer elektronisch belegt. Oder ist es ab und an doch dieser prägnante 80er-DX-7-Keyboardsound, bei dem man nie genau weiß, ob es sich jetzt um Keyboard, bearbeiteten Gesang oder beides zugleich handelt ("Tuttifrutti")? Mars' Stimme wird auf "Ti Amo" insgesamt mehr als auf anderen Phoenix-Platten als Instrument verstanden.

Beim Gitarrensound, der sich gleichwohl im Hintergrund abspielt, dominieren ebenfalls 80er-typische Setups: leicht angezerrt, mit wohl dosiertem Flanger. Überhaupt, die Gitarren: Es dürfte kaum eine zweite Popband geben, die angesichts zweier Gitarristen im Lineup dermaßen ausgesuchte Synthiesounds und -arrangements auffährt.

Aber genug des Versuchs der Analyse - das Geniale an Phoenix bleibt: Sie gehen akribisch, ja fast empirisch an eine Plattenproduktion heran - und das Ergebnis bewegt trotzdem Herz und Hüfte. Und genau das macht gute Popmusik am Ende doch aus, oder? Insofern freut man sich schon auf die nächste Platte. In ein paar Jahren dann.

2 Kommentare mit einer Antwort

Ach, das ist echt schade, dass Phoenix so belanglos geworden sind, ich habe sie früher geliebt.

geht mir genauso

Oy, was eine Überraschung! Das Album macht Spaß. Es könnte auf jeden Fall neue Fans einbringen.

Es könnte auf jeden Fall neue Fans einbringen.