laut.de-Kritik

Kann Punkrock ein Jungbrunnen sein?

Review von Steffen EggertSeit beinahe 40 Jahren erfüllen Green Day die Welt mit einer energetischen, von süßen Melodien nur so strotzenden Version des Punkrocks. Das quirlige, nimmermüde Bay Area-Trio wird sich allerdings bis ans Ende aller Tage an den eigenen Meilensteinen "Dookie" (1994) und "American Idiot" (2004) messen lassen müssen. Das bahnbrechende Major Label-Debüt mit seinen schnoddrigen, post-pubertären Drei-Akkord-Songs und das weit ausladende Konzeptalbum in Form einer unfassbar vielseitigen Rockoper bleiben im Bandkosmos vermutlich unerreicht.

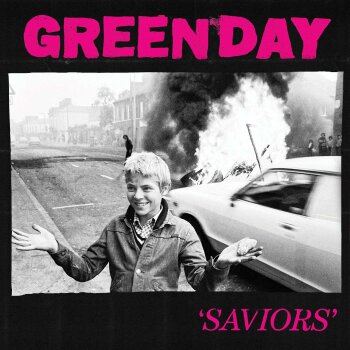

Mit dem 14. Studioalbum "Saviors" umgehen Green Day erneut die große Gefahr, den beiden Kritikerlieblingen bewusst nacheifern zu wollen. Sie präsentieren stattdessen ein stimmiges, vornehmlich erwachsenes und eigenständiges Stück Musik. Mit jeder Note, jedem Riff und vor allem jedem lyrischen Tongue-in-cheek-Späßchen zeigt sich eine stabile, perfekt funktionierende Einheit. Kurz gesagt: Die wissen einfach, was sie da tun und haben richtig Bock auf ihr Ding.

Stammproduzent Rob Cavallo dreht seit einiger Zeit wieder die Knöpfchen und erweist sich zum wiederholten Mal als ein einziger Segen. Bereits vor Release wurden sagenhafte fünf Singles ausgekoppelt, die schon früh deutlich machten, dass man aus den Fehlern des mediokren und stellenweise missglückten Glam-Experiments "Father Of All Motherfuckers" (2020) gelernt hat.

"The American Dream Is Killing Me" glänzt gleich zu Beginn mit einem typisch vitalen Riff, beinahe beatlesken Melodien und dem angebrachten Mittelfinger in Richtung Gesellschaft und Politik. Bevor es zu simpel punkig wird, grätscht ein feines Streicherintermezzo in den Lauf und generiert eine gewisse Dramatik. Songs wie die Loserhymne "Look Ma, No Brains" oder das fröhlich-kratzige "1981" sind klassische Green Day-Knaller voller durchdachter Basslines und vertrackter Drumpatterns - vielstimmig und mit einem gewissen Surf-Einschlag. Sofort im Ohr, direkt im Blut, da kommt richtig Freude auf.

Ein der Band seit jeher anhaftender Popappeal lässt sich spätestens mit "Bobby Sox" nicht mehr verschleiern. Reinster Stadion- und Radiopop, aber weit weg von plastischer Gefälligkeit. Pompiger, verschmitzer Bubblegumkitsch, ironisches Augenzwinkern in einer Teenie-Lovestory, verpackt in sonnige Leichtigkeit. Eine gewisse Ähnlichkeit zu Rivers Cuomos Rockhymnen oder den späteren Alben der Pixies sorgt dafür, dass nichts zu glatt gerät, wozu auch das ungewohnt herbe Geschrei im Chorus beiträgt.

Ganz ähnlich kommt das anschließende "One Eyed Bastard" daher, das etwas entschlackter auch P!nk gut zu Gesicht stehen würde. "Bada bing, bada bing, bada boom" singt Billie Joe im Chorus. Darf der das? Jawohl! Man kann es drehen und wenden wie man will: Einem richtig guten Song können auch Glitter und Neonspots nichts anhaben.

Obwohl vordergründig im melodiösen, höchstens leicht melancholischen Gewand beleuchten Stücke wie "Dilemma", das süßliche "Suzie Chapstick" oder die breite Powerballade "Goodnight Adeline" (mit einem Riff, das bestimmt mit Absicht an "When I Come Around" erinnert) das Innerste des Autors. Verpackt in wunderbar stapfenden Midtempopunk, wie immer mit fein arrangierten Bass- und Drummustern, lassen die Texte eine Behandlung von Themen wie Sucht und Depression vermuten. Insgesamt lassen einige Songs Raum für Interpretationen, kommen sie doch ein wenig kryptisch beim Hörer an.

Die breitbeinige Liebeserklärung an den R'n'R, "Corvette Summer", oder das rotzige "Living In The ‘20s" stechen ein wenig hervor: Neben dem üblichen Pop-Punk experimentiert man hier erfolgreich mit Classic-, Stadion- oder schwedisch klingendem Schweinerock. Gleichgültig, in welche Stilrichtung man sich bewegt, alles passt irgendwie zusammen und sorgt für die notwendige Spannung.

Wenn man überhaupt einen verzichtbaren Song benennen wollte, dann wäre das sicherlich "Father To A Son". Die von Pathos triefende Schmachtballade an den Spross wirkt bei näherer Betrachtung ein wenig aufgesetzt und schwulstig. Auf der anderen Seite werden sehr persönliche Gefühle ausgedrückt, weshalb man auch Nachsicht walten lassen kann. Schwamm drüber.

Das etwas eigentümliche Titelstück entfaltet erst nach mehrmaligem Hören seine volle Größe, wirkt es anfangs doch eher nichtssagend, entpuppt es sich als stadiontaugliches Vorfinale zum großartigen "Fancy Sauce". Hier werden alle lang etablierten Qualitäten des Dreiers zu einer kunterbunten Hymne geformt. Albern, obwohl doch kritisch, episch und poppig. "We All Die Young Someday" heißt es da und trifft den berühmten Nagel auf den Kopf. Und beantwortet auch die eingangs angedeutete Frage: Ja, Punk kann ein Jungbrunnen sein, und Green Day stehen bis zum Hals im Wasser.

7 Kommentare mit 4 Antworten

Hat bei mir bisher nicht gezündet. Aber gut, neben den drei Bandmitgliedern bin ich aber wohl auch der einzige, der die vorherige Platte so richtig gut fand.

Möglich . Bei mir war es genau umgekehrt. Und dabei schließe ich alle alben nach 21st Century Breakdown ein, die allesamt nicht bei mir richtig gezündet haben.

. Bei mir war es genau umgekehrt. Und dabei schließe ich alle alben nach 21st Century Breakdown ein, die allesamt nicht bei mir richtig gezündet haben.

Finde das Album bisher richtig gut. Klar, an die erwähnten Meilensteine kommt es nicht heran, aber insgesamt richtig stark.

Was auffällt ist, wie wichtig tatsächlich der Produzent ist. Vergleich hinkt zwar, aber Blink 182 war leider richtig mies produziert trotz vieler Songs mit Potenzial...

Freut mich, dass Green Day noch gute Platten generieren können.

Die Blink Platte war doch mal wieder nicht so overproduced wie die Feldmann Produktionen... verstehe ich jetzt nicht ganz...

Überraschend gutes Album, macht richtig Spaß. Vor allem die Langlebigkeit gefällt mir, viele Songs zünden erst nach einigen Anläufen - und gehen dann gut ab. "Father To A Son" hätte man tatsächlich streichen können, das braucht so in der Form kein Mensch.

Find es war das beste Album seit American Idiot. Macht Bock, auch wenn bei weitem nicht alles perfekt ist. Bisschen zu lange, ein paar Füllertracks sind halt auch dabei: https://youtu.be/ifIvBT_zLwg?si=7RGNjEXJvt…

Ja, DAS ist noch richtige Musik! Mit Gitarren, Bass, Schlagzeug und richtigem Gesang. Mit echten Tönen, echtem Rhythmus, aus echten Boxen! Da sollen sie sich mal was abschneiden von, diese ganzen Cyberwave-Teens, die dauernd auf Napster rumhängen!

Ich bleibe mal bei meiner positiven Linie... Klingt nach Green Day... da stört Nichts.. leider bleibt beim ersten Durchgang auch nichts hängen...wer kein ausgewiesener Green Day Fan ist, wird dem Album auch keine 10 Durchläufe spendieren um dann hier und da ein paar Highlights auszumachen... so wie - ganz offensichtlich - der Autor dieser 4 Sterne Bewertung.

"Ganz ähnlich kommt das anschließende "One Eyed Bastard" daher, das etwas entschlackter auch P!nk gut zu Gesicht stehen würde."

Es steht ihr bereits zu Gesicht (ob gut, ist ne andere Frage). Ziemlich dreist geklaut haben die Jungs da.

Wenn Kommentar etwas kommentiert, dann ist das der kommentierendste Kommentar der jemals kommentierte!

Kein Kommentar.