laut.de-Kritik

Der toupierte New Yorker huldigt seinen Vorbildern.

Review von Giuliano BenassiEinmal zu sein wie Elvis ist ein Traum, den Brian Setzer seit einem Vierteljahrhundert zu verwirklichen versucht. Mit den Stray Cats, seinem Orchester und seiner Solotätigkeit ist er dem Vorbild bedrohlich nahe gekommen, zumindest, was Aussehen und Musik betrifft. Eines muss an ihm jedoch genagt haben: die biographische Inkonsistenz. Als Elvis 1954 in Memphis seine erste Single "That's Allright, Mama" aufnahm, war er noch nicht mal auf der Welt.

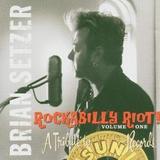

Mit "Rockabilly Riot" unternimmt Setzer eine Reise in die Zeit kurz vor seiner Geburt. Die 23 Stücke stammen aus den Jahren 1954 bis 1957, als Produzent Sam Phillips mit seinen Sun Records den Rock'n'Roll verbreitete. Ob Elvis, Carl Perkins, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis oder Johnny Cash – ihnen verdankt er den Beginn seiner Karriere. Ohne diese Vorbilder hätte es keinen Setzer gegeben.

Bei der Auswahl begnügt sich der toupierte New Yorker nicht mit Altbekanntem wie "Blue Suede Shoes", "Red Hot", "Real Wild Child" und "Get Rhythm", sondern greift tief in die Archivkiste. "Peroxide Blond In A Hopped Up Ford" – der Titel lässt jedes Gangsta-Herz höher schlagen – war bislang sogar unveröffentlicht. Der damalige Fließbandkomponist Gene Simmons - nicht zu verwechseln mit dem Bassisten von Kiss - hat sich zur Premiere ebenso ins Studio beten lassen wie Elvis' Hintergrundsänger The Jordanaires für das grandiose "Stairway To Nowhere".

Die Grundband besteht aus dem Orchestra-Schlagzeuger Bernie Dresel, dem Studiopianisten Kevin McKendree, dem Kontrabassisten Mark Winchester und natürlich Setzer an Gitarre und Mikrophon. Sie gehen strikt nach den Vorgaben der damaligen Zeit vor: Schlagzeug mit einem einzigen Becken, weitgehend unverzerrte Gitarre, dazu Vintage-Instrumente und –Verstärker. Die Suche nach einem computerlosen Klang ging so weit, dass sie sich in ein Silo hinterm Studio begaben, um Echo zu erzeugen.

Dennoch gelingt es Setzer, dem Material seinen Stempel aufzudrücken, was am Gitarrenspiel liegt und an seiner Stimme, die eine Spur zu dreckig klingt. Darin liegt der große Unterschied: War Elvis ein Charmeur, der mit Witz, Lächeln und vergleichsweise dezenten Hüftbewegungen seine weiblichen Fans in Ohnmacht fallen ließ, vertraut Setzer auf eine explizite "Hey Baby, ich bin ein Hengst"-Taktik. Die Güte der Originalversionen erreicht er dadurch nicht. Dass er die alten Stücke aus dem verstaubten Plattenregal unserer Großväter rausholt und einem jüngeren Publikum zugänglich macht, ist aber alleine schon ein dickes Lob wert.

Noch keine Kommentare